《大决战-辽沈战役》中有一个令人震撼的场面,那就是东野上千门火炮朝着锦州齐声轰鸣。电影旁白郑重提到:“要知道,千门火炮在同一时刻、同一目标上发出怒吼,这在中国的战争史上仍是首次。”这一刻不仅让人感受到火力的震撼,更展现了我军在炮火支持下的强大威力。

长期以来,我军在战斗中受到火力不足的困扰,敌人的炮火常常将我军压制成常态。因此,在过去的战斗中,我军往往采取了“穷则迂回穿插”的作战策略,这种选择实属无奈。由于我军火力不足,唯有通过迂回和穿插来寻找战机,才能有一丝胜利的可能。

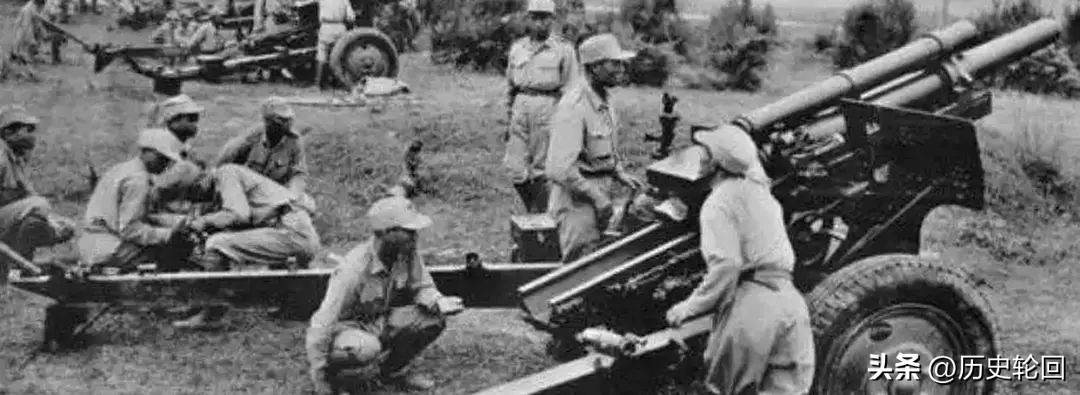

然而,在锦州战役中,东野的火炮装备情况堪称强大,令人振奋。其六零炮的数量达到2890门,迫击炮有986门,战防炮121门,火箭炮253门,步兵炮127门,平射炮58门,速射炮45门,高射炮54门,机关炮108门,山炮324门,野炮194门,榴弹炮92门,加农炮8门。参与轰鸣锦州战斗的,至少有10个炮兵团,这意味着参与的火炮数量大幅超过了千门。

守护锦州的部队约有十万人,然而他们的炮兵力量相对薄弱,具有火力的口径超过70毫米的大炮仅有七门榴弹炮、十四门野炮和三十六门山炮,合计仅57门。这让东野在战斗中确实能够选择以“达则火力覆盖”为原则的作战策略,这不仅振奋了士气,也让东野在其兄弟部队面前展示了强大的火力支持。

实际上,我军最早大规模使用炮兵资源的指挥官是粟裕,他十分重视火炮在战场上的威力,认为炮兵兵种能够发挥出巨大的作用。他对于炮兵建设的远见卓识,值得后世的瞩目与学习。粟裕在新四军第一师时期便设立了军工部,在战场上缴获到不少迫击炮后,立即调度到师部,以供军工部进行研究与改进。经过努力,一师的军工部最终为新四军研制出了新型迫击炮,并实现了批量生产。

迫击炮在火炮家族中虽然并不显赫,属于小型火炮,但粟裕为此提出了“炮群”的概念,以便充分利用火力。所谓“炮群”,正如粟裕所解释的,便是将多门不同类型的火炮聚集在一起,无论是大炮还是小炮,地面炮或高射炮,它们各司其职,有的对付步兵,有的专门打击碉堡,还有的针对敌机与坦克进行火力打击,彻底消灭目标。

1944年3月,粟裕利用多门迫击炮和一门日式山炮组成的“炮群”,在车桥成功轰击日军的防守碉堡,摧毁了敌方一个小分队。意识到“炮群”的威力后,粟裕要求军工部加班赶制迫击炮,短短一个月便制造出500门迫击炮和5000发炮弹,使得他的部队在连、营、团各级别上均配置了不同类型的迫击炮。

到了1945年6月,新四军在第三次天目山战役中,粟裕的500门迫击炮组成炮群集中火力轰击国军52师,结果整建制消灭了52师。国军对此完全没有预料到,之前处于困境的的新四军,竟然一下子具备了几百门迫击炮,其数量明显超过了在天目山战役中所能动用的火炮。

因此,粟裕在大规模炮战的军事创新上可谓开创了先河,他早早提出了“炮群”理论,强调不同类火炮的集体运用。在东野的锦州战役中,那数以千计的火炮群发出的震撼轰鸣,其实早已体现了“炮群”理论的实质,只是这一理论的应用发生在粟裕之后。东野拥有的千门火炮不仅仅是迫击炮,还包括步兵炮、平射炮、速射炮、战防炮、机关炮等多种类型,火力展现如同砍瓜切菜,给敌人造成了巨大的打击与摧毁。